Umfassender Lärmschutz im Projekt S4

Lärmschutzmaßnahmen sind überall dort zu finden, wo Mensch und Natur vor Immissionen durch Lärm geschützt werden sollen. Besonders wichtig ist dabei der Schutz für Wohnhäuser und öffentliche Einrichtungen wie Krankenhäuser, Schulen und Kindergärten.

Basis für die sogenannte Lärmvorsorge sind die gesetzlichen Bestimmungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG, siehe dazu auch die Website des BMVI) und die Richtlinien aus der sogenannten „Schall03“. Darin sind Regeln zur Lärmvermeidung beim Neubau oder der wesentlichen Änderung von Verkehrswegen und verbindliche Grenzwerte festgelegt. Die gesetzlich vorgeschriebenen schalltechnischen Untersuchungen werden von unabhängigen Gutachtern durchgeführt. Konkrete Schallschutzmaßnahmen hat der Lärmschutzgutachter der S4 aus der Höhe der Lärmbelastung und den örtlichen Gegebenheiten abgeleitet.

Beim Ausbau für die S4 sind weitreichende aktive und passive Schallschutzmaßnahmen in einem Gesamtvolumen von derzeit knapp 100 Millionen Euro vorgesehen. In Hamburg werden davon fast zwei Drittel, in Schleswig-Holstein rund ein Drittel investiert. Darin enthalten sind zum einen aktive Maßnahmen, die den Schall am Entstehungsort direkt an der Strecke reduzieren. Hier steht vor allem die Errichtung von Lärmschutzwänden im Vordergrund. Zudem werden zur Reduzierung der Immission Unterschottermatten eingesetzt, die die Übertragung der Schwingungen in die Umgebung reduzieren. Neben den aktiven gibt es passive Schallschutzmaßnahmen, die an den betroffenen Gebäuden wirken und bei Bedarf zusätzlich umgesetzt werden. Dazu zählt zum Beispiel der Einbau von Schallschutzfenstern.

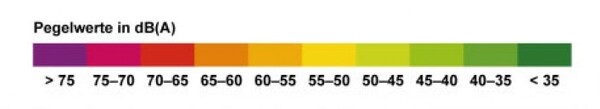

Immissionsgrenzwerte in dB(A) bei der Lärmvorsorge

Film zum aktiven und passiven Schallschutz

Aktive Maßnahmen

- Schallschutzwände werden entlang der Strecke neu gebaut. Um Reflexionen des auftreffenden Schalls in höchstem Maße zu verhindern, werden die Schallschutzwände hochabsorbierend ausgebildet. Aktuelle Infos zu Möglichkeiten des Lärmschutzes finden Sie hier.

- In zahlreichen Abschnitten kommt das „Besonders überwachte Gleis“ (BüG) zum Einsatz: Durch regelmäßiges Messen und Schleifen der Schienen wird der Geräuschpegel reduziert, denn eine glatte Oberfläche verringert das Abrollgeräusch der Räder.

- In Kurven entsteht mehr Lärm, da die Wagenräder stärker gegen die Gleise gedrückt werden. Um diesen Effekt zu verringern, sind in Kurvenbereichen spezielle Schienenschmiereinrichtungen vorgesehen.

- Auf Brücken werden Unterschottermatten unter dem Schotter ins Gleisbett eingelegt. Die elastischen Matten sorgen für deutlich weniger Schallemissionen.

Passiver Schallschutz

Dort, wo die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte trotz aktiver Maßnahmen nicht eingehalten werden können, kommen passive Schallschutzmaßnahmen zum Einsatz.

Dabei handelt es sich um schalltechnische Verbesserungen an Gebäuden. Beispiele hierfür sind Schallschutzfenster und schallgedämmte Lüfter.

Mehr zum Thema „Schallschutz bei der Deutschen Bahn“ finden Sie hier.

Schallschutzfenster zählen zu den passiven Schallschutzmaßnahmen

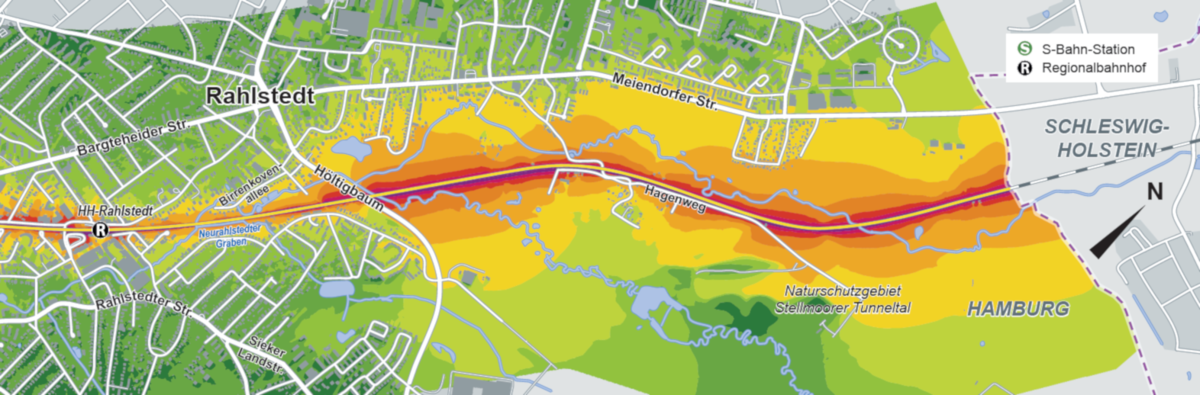

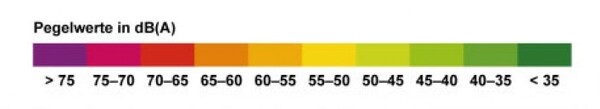

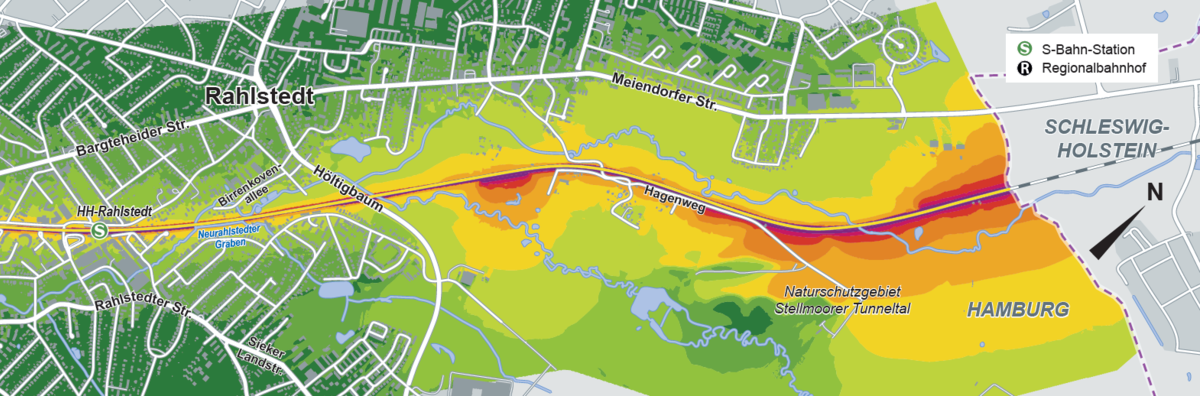

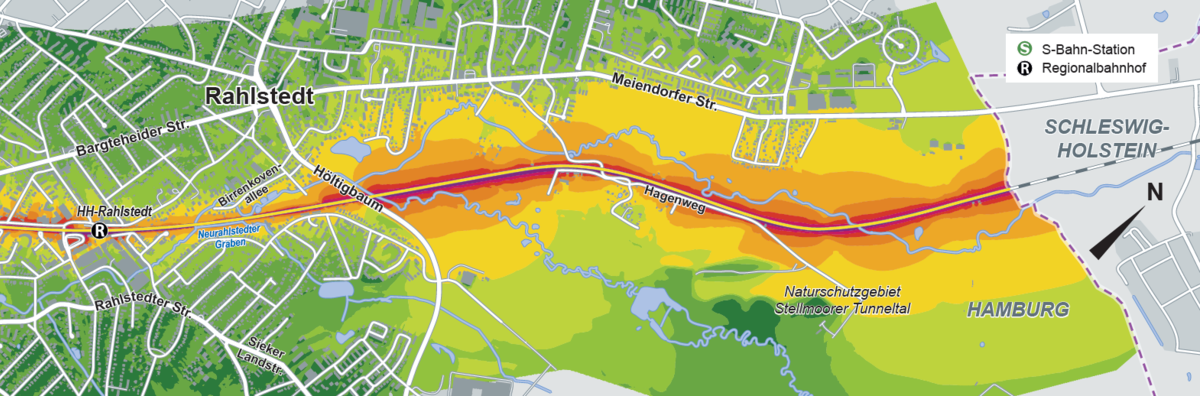

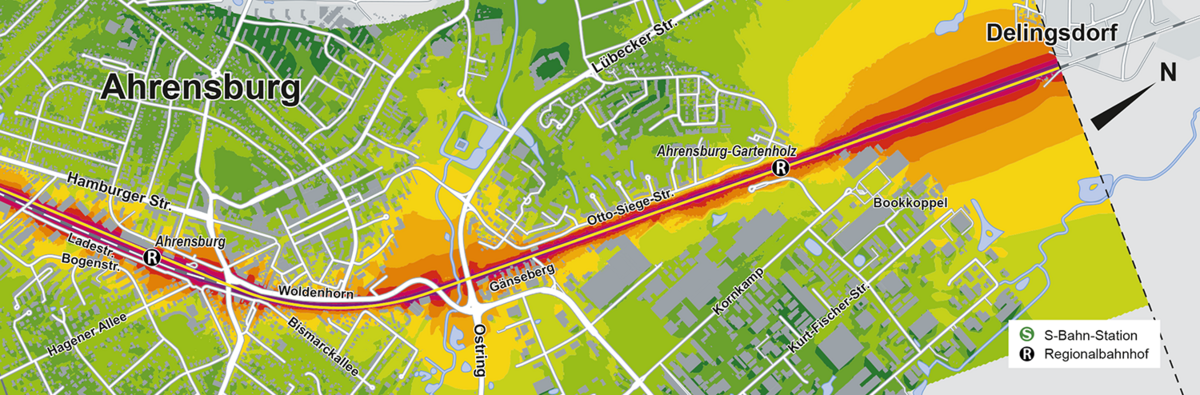

Veränderung der Schallsituation entlang der Strecke

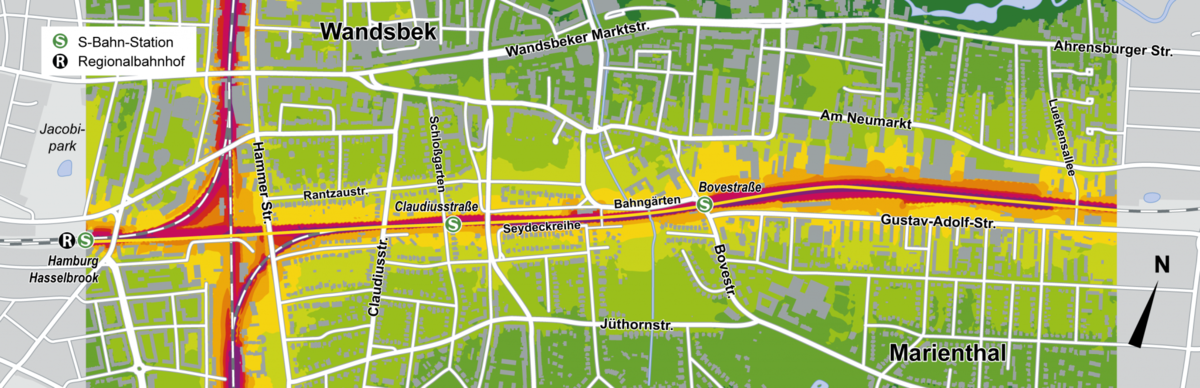

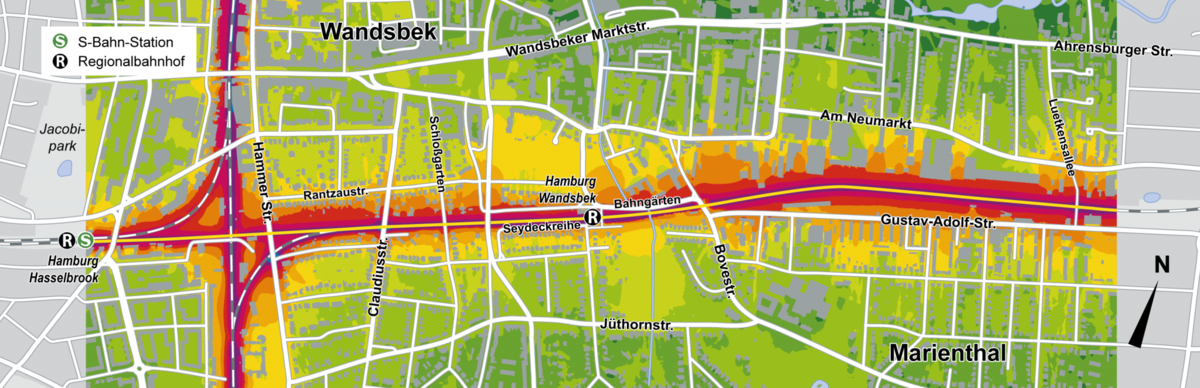

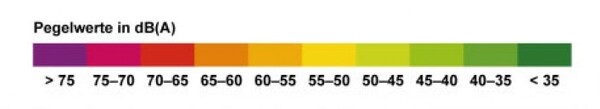

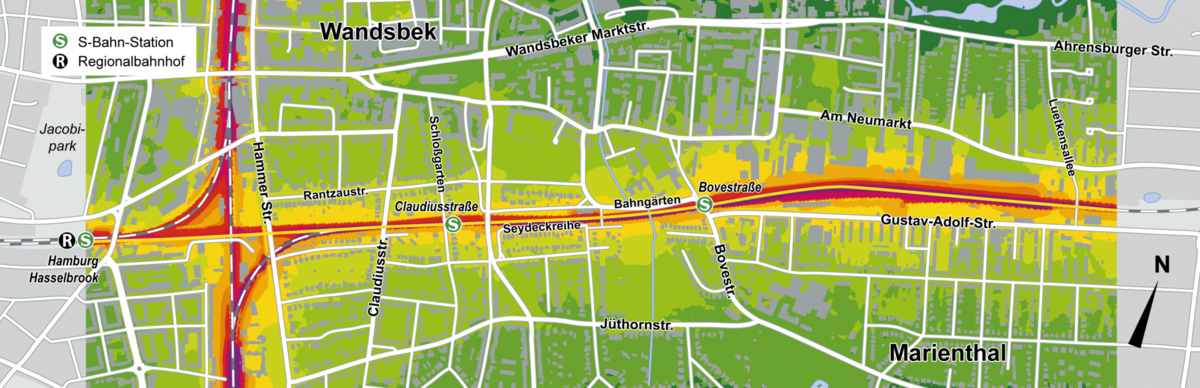

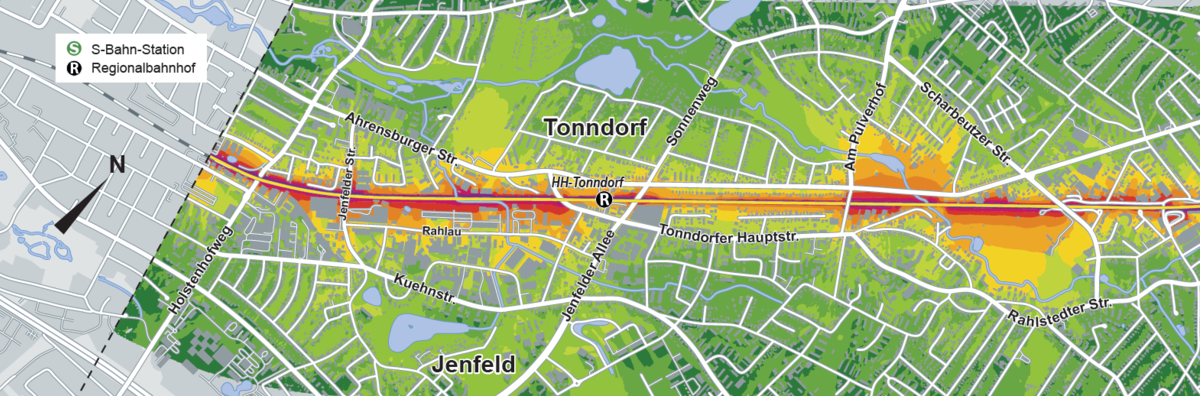

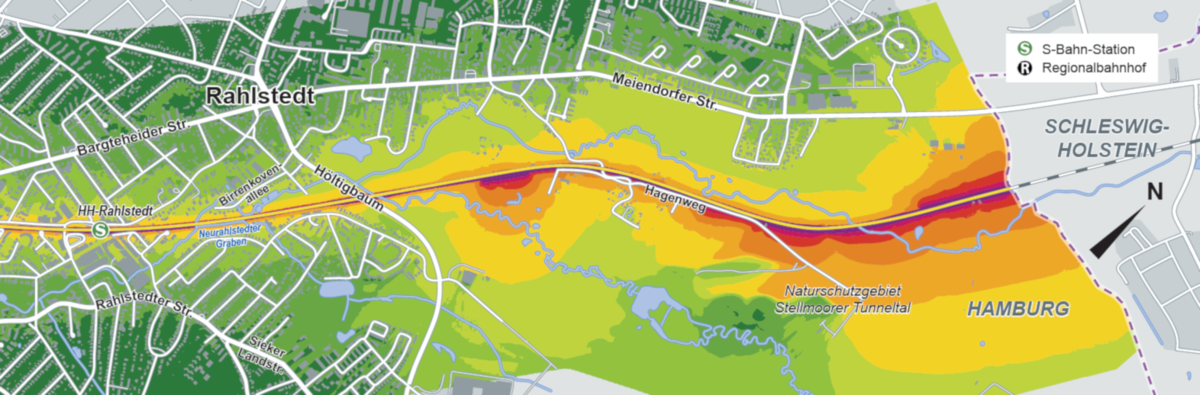

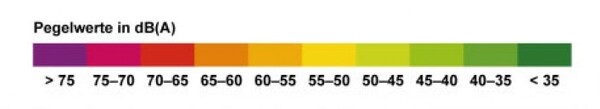

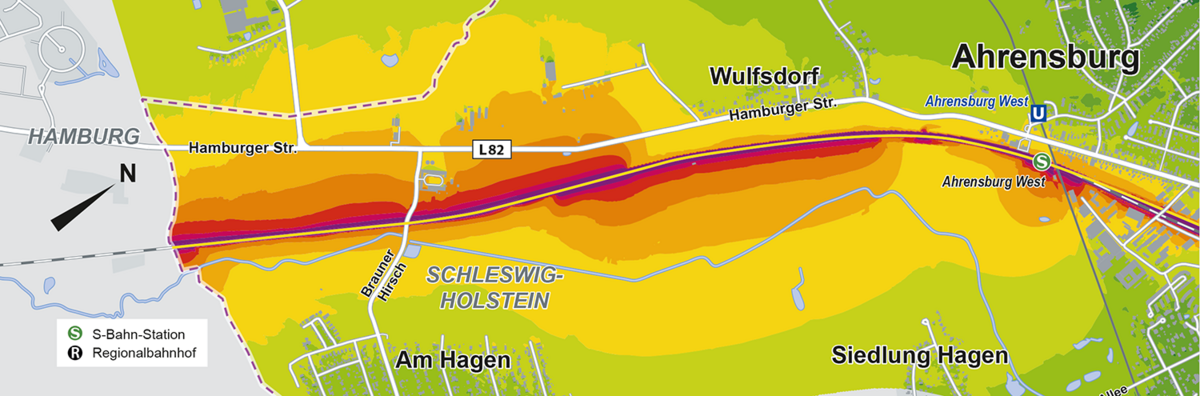

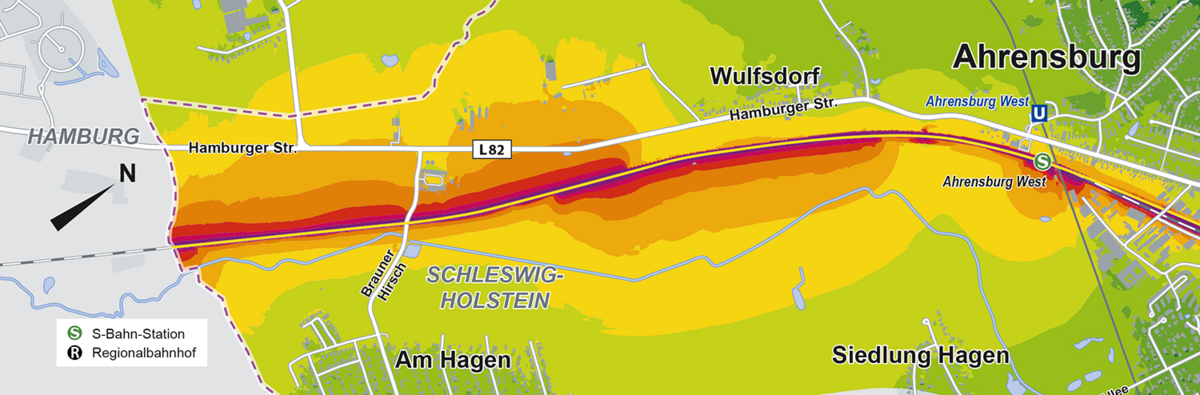

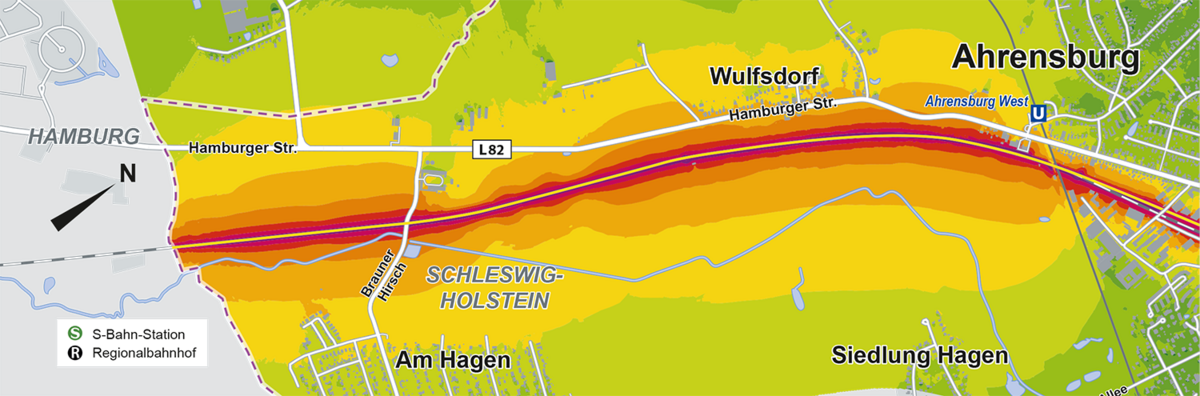

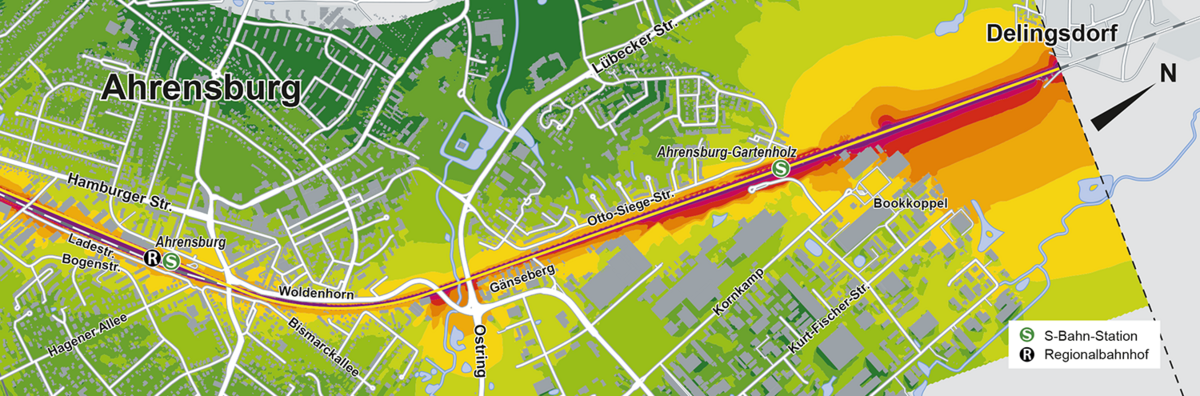

Wir möchten Ihnen vorab einen Eindruck davon vermitteln, wie sich die Schallsituation entlang der Strecke mit dem Ausbau verändert (Bauabschnitt 3 folgt). Vergleichen Sie mit Hilfe des beweglichen Schiebers im Bild die aktuellen Lärmpegel mit den künftig prognostizierten Werten.

Bauabschnitt 1

Schallsituation im Bauabschnitt 1 - am Tag

Vergleich 2018 (links vom Schieber) und Prognose mit Schallschutz (rechts vom Schieber)

Schallsituation im Bauabschnitt 1 - in der Nacht

Vergleich 2018 (links vom Schieber) und Prognose mit Schallschutz (rechts vom Schieber)

Bauabschnitt 2

Hinweis: Die Aufteilung des Bauabschnitt 2 in die Abschnitte A und B ist nicht offiziell und erfolgt lediglich zur besseren Darstellung.

Schallsituation im Bauabschnitt 2A - am Tag

Vergleich 2018 (links vom Schieber) und Prognose mit Schallschutz (rechts vom Schieber)

Schallsituation im Bauabschnitt 2A - in der Nacht

Vergleich 2018 (links vom Schieber) und Prognose mit Schallschutz (rechts vom Schieber)

Schallsituation im Bauabschnitt 2B - am Tag

Vergleich 2018 (links vom Schieber) und Prognose mit Schallschutz (rechts vom Schieber)

Schallsituation im Bauabschnitt 2B - in der Nacht

Vergleich 2018 (links vom Schieber) und Prognose mit Schallschutz (rechts vom Schieber)

Bauabschnitt 3

Hinweis: Die Aufteilung des Bauabschnitt 3 in die Abschnitte A und B ist nicht offiziell und erfolgt lediglich zur besseren Darstellung.

Schallsituation im Bauabschnitt 3A - am Tag

Vergleich 2018 (links vom Schieber) und Prognose mit Schallschutz (rechts vom Schieber)

Schallsituation im Bauabschnitt 3A - in der Nacht

Vergleich 2018 (links vom Schieber) und Prognose mit Schallschutz (rechts vom Schieber)

Schallsituation im Bauabschnitt 3B - am Tag

Vergleich 2018 (links vom Schieber) und Prognose mit Schallschutz (rechts vom Schieber)

Schallsituation im Bauabschnitt 3B - in der Nacht

Vergleich 2018 (links vom Schieber) und Prognose mit Schallschutz (rechts vom Schieber)

Erschütterungsschutz

Neben Schallschutzmaßnahmen profitieren die Anwohner beim Bau der S4 auch von Maßnahmen des Erschütterungsschutzes. Innovative Technologien, zum Beispiel besohlte Schwellen - spezielle Betonschwellen mit einer Kunststoffbeschichtung -, verringern die Weiterleitung von Schwingungen in das Schotterbett und damit in die Umgebung.

Zudem sind in Teilbereichen sogenannte Schottertröge vorgesehen. Dabei handelt es sich um Betontröge, auf die spezielle elastische Unterschottermatten aufgebracht werden. Darüber werden Schotter, Schwellen und Gleise eingelagert. Die Unterschottermatten reduzieren die Schwingungen aus dem Zugverkehr, weil sie die Frequenzen, die für die Erschütterungsbelastung verantwortlich sind, eliminieren.

Aufbau eines Schottertroges